Esto que les presento es un trabajo apresurado y de circunscripción difusa, en el cual me propuse básicamente reunir diferentes imágenes, extraídas de cualquier lado. Mi sola línea directiva es una curiosa forma de representar la cabeza humana que en algún momento en los últimos años me empezó a llamar la atención: la cabeza alargada. He aquí algunos resultados preliminares de mi lúdica investigación.

Esta estatua de una princesa egipcia data del año 1350 AC. Se trata de un retrato de una de las seis hijas de Akhenaten y Nefertiti, soberanos de la dinastía XVIII en el Antiguo Egipto. Parece que su padre, Akhenaten, también tenía la cabeza naturalmente alargada, sugiriendo que una deformación genética corría en la familia real. El arte Amarna, que inicia en Egipto a partir de la susodicha dinastía, reproduce y divulga esta forma tan particular de la cabeza y promueve una representación corporal elongada y feminizada. Tanto hombres como mujeres son retratados con rasgos típicamente femeninos y cabezas exageradamente estiradas, símbolo de nobleza cuyos orígenes le debemos a los caprichos de la genética.

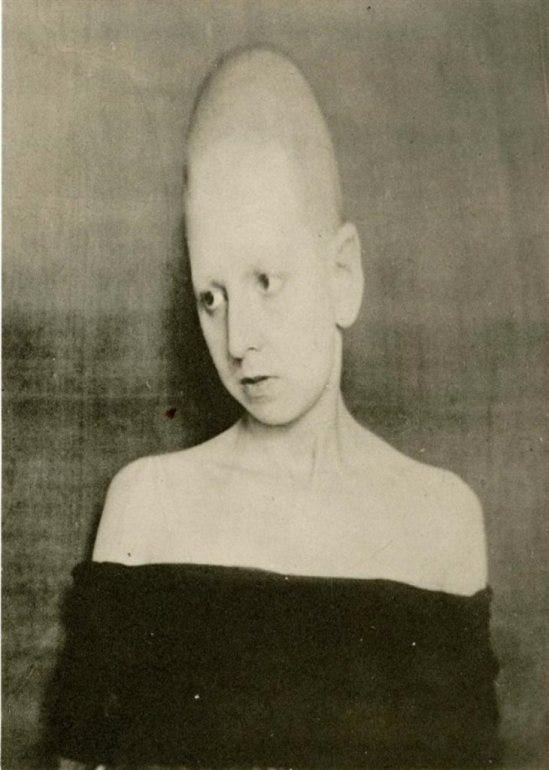

Contrario a los egipcios, que llegaron vía deformación genética y representación artística, muchos otros pueblos buscaron materializar estos ideales estéticos cefálicos mediante modificaciones corporales. Podríamos citar, por ejemplo, la práctica del Lipombo en la tribu Mangbetu, en lo que hoy es el Congo, que consiste en comprimir con un lienzo las cabezas de los bebés para que se vayan alargando al crecer. El resultado es una distintiva cabeza cónica, como la de la foto. La práctica del Lipompo comenzó a decaer en los años 1950 con la llegada de los europeos en la zona y su consiguiente occidentalización.

Del otro lado del globo existió (también previo a la llegada del hombre europeo) en Tierra del Fuego, entre Argentina y Chile actuales, otro pueblo que parecía tener una particular afinidad con esta forma estirada de la cabeza. Los Selk’nam u Onas no se realizaban modificaciones en el cuerpo, pero sí le acordaban una gran importancia a la pintura corporal y a la vestimenta. Los hombres llevaban triángulos de piel de guanaco en la cabeza durante la cacería, adornos cónicos que, según la creencia, los dotaban de poderes mágicos. También les daban prominentes cabezas cónicas a ciertos personajes de su mitología: el etnólogo Martin Gusinde describe a la figura del Matan, bailarín en la ceremonia del Hain, de gran importancia para la tribu, a la que el alemán fue invitado a participar por el chamán Tenesk.

La historia y la maravillosa cosmogonía de los Selk’nam constituyen un material de lectura sumamente interesante que invito a todo el mundo a ojear. Por lo pronto me interesa remarcar que en el sistema estrictamente patriarcal de los onas, cuya afirmación es una de las finalidades del Hain, el Matan se presenta como una figura ambigua (algunos autores lo consideran un espíritu femenino) muy aclamada por las mujeres, un espíritu que las arenga y las cautiva. De alguna forma también me cautivaron a mí esas cabezas cónicas sobre las cuales llevo un tiempo pensando.

Encontré hace unos meses este autorretrato sumamente curioso de Claude Cahun titulado Frontière humaine (Frontera humana), un título altamente sugestivo que nunca dejó de darme materia para reflexionar. Artista y escritora activa políticamente y relativamente poco conocida respecto a sus camaradas surrealistas, Cahun se reivindicaba desde 1930 (el mismo año en el que produjo este autorretrato) como de género neutro.

El ostentoso sombrero que se ve más abajo se llama tiara papal: en la foto, Pablo VI porta la última utilizada en la historia. Desde principios del siglo VIII, esta suerte de triple corona cónica incrustada de joyas y metales preciosos constituía un símbolo de la autoridad del Papa, pero en 1964, al finalizar una misa frente a 2000 personas en la basílica de San Pedro, el Papa se levantó de su silla y colocó la tiara solemnemente en el altar en señal de donación a los pobres del tesoro papal. Pablo VI dio fin así a una tradición centenaria. Se dice que se sintió impulsado a donar la corona por las discusiones en torno a la pobreza durante el Concilio Ecuménico Vaticano II. La tiara fue vendida en una subasta a un cardenal neoyorkino y hoy está expuesta en la basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington, DC.

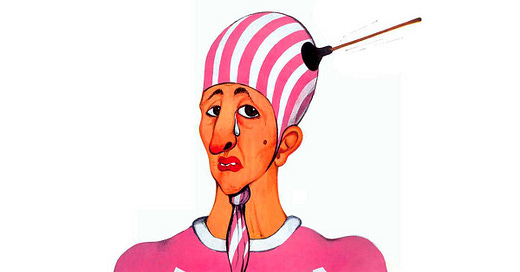

A las antípodas del Papa, un jóven Luis Alberto Spinetta editaba con su amigo Emilio del Guercio una precaria revista titulada La costra degenerada, publicación que les valdría la expulsión del colegio católico San Román allá por el año 1967. La revista incluía, entre otros, noticias inventadas, citas de autores como André Breton y Antonin Artaud e ilustraciones del Flaco, como la que adorna la tapa de su genial disco Almendra, producido solo dos años más tarde junto a la banda homónima. En efecto, al payaso de ojos tristes y cabeza prominente lo dibujó Spinetta. No sólo eso, sino que tuvo que pelearse con los ejecutivos de la discográfica, a quienes no les gustaba el diseño para la tapa, y “perdieron” su primera versión. El Flaco, enfurecido, hizo un segundo hombre cónico que trascendió finalmente a la historia de tapas icónicas en el rock argentino.

Un artículo en Indie Hoy interpreta al payaso de “Almendra” como el “‘pequeño burgués’ que tanto rechazo generaba entre la juventud progresista de finales de los sesenta” o como la “caricatura de algún profesor del secundario: era sabido que Spinetta odió su etapa escolar y en vida no dejó de hablar pestes del Instituto San Román. Incluso llegó a bautizar al personaje como ‘el idiota’”. La expresión culposa del personaje se ve casi agravada por la absurda forma de su cabeza, inflada de deseos, ideas y fuerzas misteriosas contenidas por un gorro y coronadas por una sopapa.

Inspirada obviamente por los documentos citados, vio la luz en 2018 esta acuarela en la que me imaginaba a un grupo de personas de cabezas graciosamente alargadas tomando mate en una especie de parque milenario rodeado de cipreses, sentados en ronda frente a un Partenón. Hacía referencia de alguna manera a un grupo de filósofos griegos, debatiendo plácidamente y acompañando la charla con un mate (el phármakon de preferencia). Argento-griegos, entonces, de cabezas posiblemente estiradas por el saber, asexuados, casi amorfos: así concebía un día en la rue Bathilde, en Gentilly, mi propio simposio imaginario.

En inglés, el término compuesto “longheaded”, literalmente “de cabeza larga”, se usa para referirse a una persona de particular sagacidad o capaz de previsión, de “foresight” (premonición, adivinación, presagio).

![r/ArtefactPorn - Head of the statue of a princess, one of the six daughters of Akhenaten and Nefertiti, New Kingdom of Ancient Egypt, 18th Dynasty, ca. 1350 BC. [1937 x 1249] r/ArtefactPorn - Head of the statue of a princess, one of the six daughters of Akhenaten and Nefertiti, New Kingdom of Ancient Egypt, 18th Dynasty, ca. 1350 BC. [1937 x 1249]](https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!LyVC!,w_1456,c_limit,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F43c4f18f-400b-4651-93ca-9f637cdeb380_960x619.jpeg)